上棟式用品

御釜神社社務所上棟式

上棟式神事一例です。

矢車を上げた上棟式。

矢車の部分を拡大してみました。

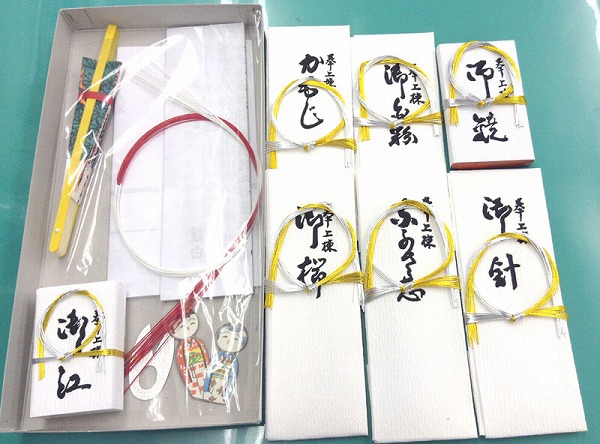

上棟式セット一式

(旗の長さは7尺・10尺・12尺の3タイプがございます。)

御雛箱の中身です。

雛箱の中身としては、祝詞・はさみ・紙人形・御白粉・御櫛・御鏡・御針・

上かもじ・御紅・丸扇・水引・弓矢・上奈可差志(髪止めのようなもの)。

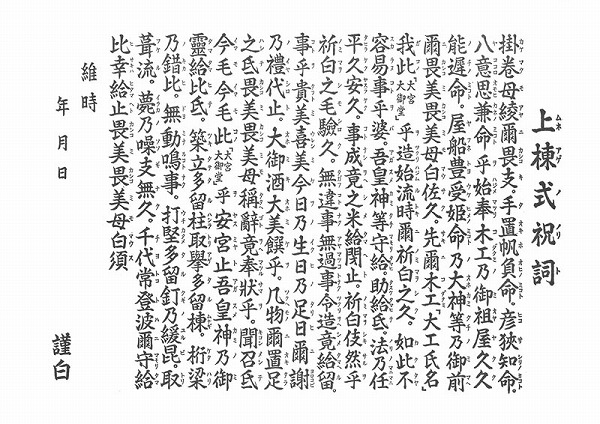

祝詞(のりと)

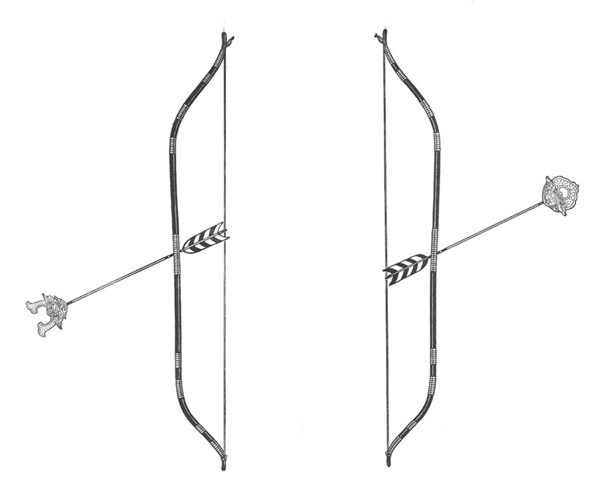

弓矢

(上記の写真は2枚分を結合したものとなっております。)

左側は西の柱に、右側は東の柱に貼り付けます。

矢車に使う矢羽根です。(切り抜き加工なし)

※サイズは3尺タイプが主流です。

矢羽根を切り抜くとこのような形になります。

上棟式用品の全国発送承っております。

※お振込による代金前払いのみ対応。